能を観る

能を観る

鵜飼(うかい)

甲斐国(山梨県)へ行脚に出た安房国(千葉県)清澄の僧が、石和川のほとりに着きます。僧は土地の者に宿を頼むのですが、旅人を泊めることは禁じられていると断られ、そのかわりにと川辺の御堂を教えられ、そこに泊まることにしました。するとそこへ、鵜飼の老人が鵜を休める為に立ち寄り、殺生を業とする身のつらさを嘆きます。そこで、僧が殺生の業をやめるように言うと、若い頃からこれで生計を立てているから、今更やめることはできないと答えます。またお供の僧も、2・3年前にあなたと同じような鵜使いに泊めてもらったと言うと、自分こそが実はその鵜使いで、禁漁の罪でふしづけの刑に処せられたと言います。そこで僧のすすめにより、罪障懺悔の為に鵜飼の様を見せ、やがて闇に消えていきます。僧は土地の者からも密漁で殺された鵜使いの話を聞き、法華経の文句を一石に一字ずつ書き、川に沈めて供養します。すると地獄の使者が現れ、彼は地獄へ落ちるはずでしたが、法華経の功力によって救われ、極楽へ送る事になったと告げ、法華経のありがたさを讃えます。

宗教性の強い能で、この僧は日蓮と考えられており、法華経の功徳によって地獄から極楽へ救出されるという、法華経を賞賛する曲ということになります。

これだけでは現代において、ストーリー性、面白さの面ではかけているように思えてしまいます。しかし、結構人気曲の1つなのです。なぜなら、ストーリー性とは別に、鵜の段と呼ばれる場面、すなわち罪障懺悔の為に鵜飼の様を再現するところの、演技的面白さ、芸術的面白さにあると私は思います。

鵜を鵜篭から放つ態にて、扇をバッと広げ、松明をかざし、水中の魚を追廻し、かづき上げ、すくい上げる動きのめまぐるしさ、快さ。「罪も報いも後の世も忘れ果てて面白や」魚を追うことに、我を忘れて夢中になる面白さを表現する所にあるのではないでしょうか。愛煙家がなかなか禁煙できないように、「わかっちゃいるけど、やめられない」という心情でしょうね。

また、シテの鵜使いは登場して最初に「鵜舟にともす篝火の 後の闇路をいかにせん」と謡います。私はこの鵜使いが持つ松明の炎は、鵜飼の舟の舳先を照らす灯火であると同時に、殺生と禁漁の罪により、ふしづけの刑(簀巻きにされ、水中に沈められる刑)となり、暗闇の世界へ消えてゆくその闇路を照らす灯火であり、また、この鵜使いの心の内を表しているように思えます。舞台でこの松明の明かりが、本当の松明の様に輝き、そして水面を照らす情景が観客の皆様の目に映れば、演者としては嬉しいのですが・・・。

そして前半の終わりに、「鵜舟のかがり影消えて 闇路に帰るこの身の 名残惜しさをいかにせん 名残惜しさをいかにせん」と鵜使いの老人は消えて行きます。松明の明かりが消え、暗闇に閉ざされてゆく悲しさ、鵜使う事の面白さへの名残惜しさが、静かに訴えかけられます。現代の日常生活において皆様の中にも、若い頃、大宴会で盛り上がり、2次会・3次会と飲み歩き、お店を出ると先程まで輝いていたネオンは消え、朝日がやけに眩しく、酔いなどは醒め現実に引き戻されるという経験をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。この心情と共通点がありますよね。

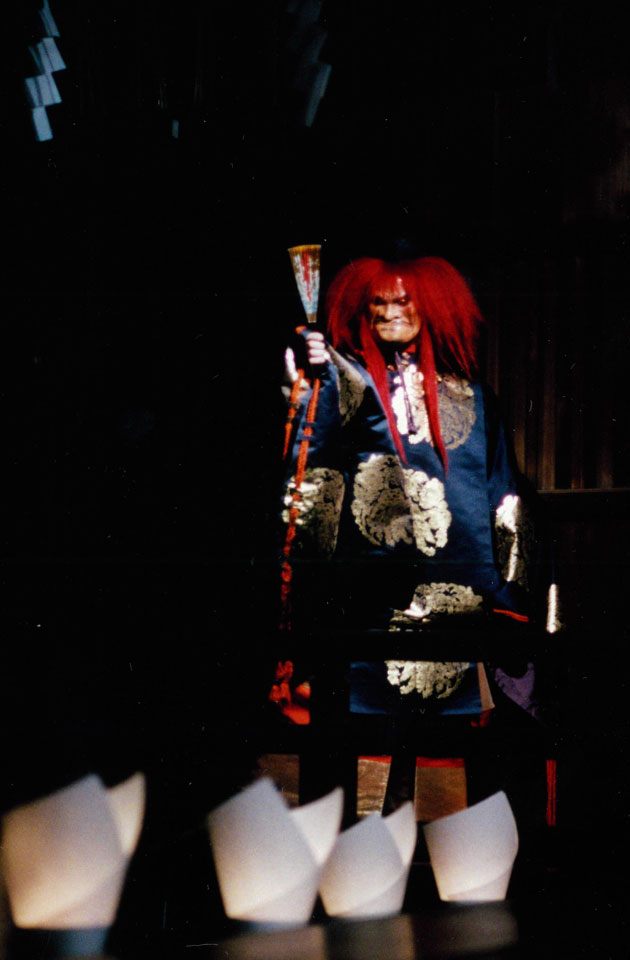

さて後半は、全く別の人物として登場します。一応閻魔大王ということになっていますが、地獄からの使者(鬼)という説の方が強いでしょう。世阿弥の書いた風姿花伝に、鬼というものは、まず「強く、恐ろしかるべし」。しかし、「巌に花の咲かんが如し」そして「鬼の面白き事あらんシテは、極めたる上手とも申すべきか」と云われる。強き中にも面白き花が咲く様に舞えればと思うのですが・・・。

最後にもう1つ、この物語の裏には、殺生を生業とするが為に差別されて生きてゆかねばならなかった様な、貧しい人々を代表する心の訴えが隠されているように、私は思うのです